您在這裡

2024婉如X公托全國非營利幼兒園共識營紀錄

「我們很像一個大家庭,每一個人撐起一個鍋。」

「你今天進到婉如基金會,你要成長,要跟著你的同事一起成長,要帶著小孩一起成長,婉如基金會我們要帶著台灣的幼兒園一起成長」

從2006年第一間的五甲社區自治幼兒園,截至2023年承辦全國共47間非營利幼兒園及職場互助教保服務中心,收托近4000名孩子,共約580位工作同仁。如此快速大量的拓園是為了推動台灣托育公共化,並實踐社區互動和開放教育的辦學理念。

而為了凝聚夥伴們的共識,我們於2024年1月底在台中舉辦了彭婉如基金會暨台灣公共托育協會全國非營利幼兒園共識營。兩天一夜的北中南大會師,共有524位同仁參與,佔幼兒園工作人員總數的九成。在兩天的活動安排中,包含幼兒園公共化理念分享、與第一線工作心聲的對話、共同討論公共化的樣貌、溫馨回顧及感恩晚會,以及多元選修增能課程。

【開場歡迎】

『95年我進五甲的時候,毓秀告訴我一句話:「我們很像一個大家庭,每一個人撐起一個鍋」,如果每一個人的手撐起這個鍋的時候有一個人放、兩個人放、五百個人放,這個碗即將會怎樣?我們要撐它,還是放下來?』

第一天上午,副執行長簡瑞連在現場請524位同仁一起舉起雙手,共同想像著我們用雙手支撐一個鍋。如果在這個過程中有越來越多人放手,那麼這個鍋會如何呢?這不僅是視覺上的體驗,更是對托育服務公共化的深刻寓意。

【「婉如基金會&幼兒園公共化」演講】

「你今天進到婉如基金會,你要成長,要跟著你的同事一起成長,要帶著小孩一起成長,婉如基金會我們要帶著台灣的幼兒園一起成長」

前董事長劉毓秀以「台灣婦女運動與托育公共化」為切入,談到台灣的托育公共化來自於婦女運動,由大學女性學者們組成的「女性學學會」在1990年代她擔任理事長任內邀集女性學者合寫了兩本書,分別是1995年出版的《台灣婦女處境白皮書:1995年》,以及1997年出版的《女性・國家・照顧工作》。試圖找出台灣女性的出路,主張應效法北歐理念和制度,在父母工作時提供育兒的托育措施是國家的責任,將傳統性別分工下女性照顧小孩與老人的工作成為國家預算支持的重要工作。目標是為兒童提供平等的托育,打下生活與學習的良好基礎,並支持女性就業實現男女平等。

根據台灣婦女運動的倡議設置的「行政院性別平等委員會」,由行政院長作為召集人,邀集民間團體、學者專家與相關部會共同參與,作為具備公共政策研擬與推進的決策平台。而同時彭婉如基金會又與性別、勞權及家長團體組成民間倡議組織「托育政策催生聯盟」不斷進行政策倡議與大眾溝通。在當時台灣的幼教生態仍大量由私立業者運作下,高工時、超收與低薪是幼教工作的血汗常態。而2006年在高雄市政府提供的機會下,彭婉如基金會與幼教學者王淑英教授及創園園長簡瑞連一起擘劃、創建了五甲社區自治幼兒園,作為公共化幼兒園的實驗推動示範。當時透過社區自治委員會的討論與決策機制確保幼兒園運作的公共性,在運作出可行規格後,由教育部採用並推成非營利幼兒園政策及後來的職場互助教保服務中心。而在幼兒園公共化之後的現在,非營利幼兒園及職場教保中心的薪給、晉薪及調薪皆有法定依據,並由政府預算支撐,同時搭配人力編制、規格化的營運成本及定期評核確保園所運作無虞及合法工時。意味著,這個多由女性從事的照顧工作,確實透過幼兒園公共化的政策,一定程度實踐了當初婦運所倡議的女性經濟獨立與育兒工作平衡。

毓秀除了讓夥伴認識教保公共化的發展歷程,也勉勵大家要繼續工作,累積年資、能力與薪級。

接著,毓秀談到基金會的使命在於公共化托育服務的研發、實驗、推廣及示範。當年五甲作為非營利幼兒園制度從無到有的創始園,扮演研發及實驗的角色。而現在則是在推廣的階段,大家共同的任務是一起努力,不斷創新,作為台灣托育公共化的示範。

而回到托育公共化下幼兒園日常的運作又該是什麼圖像呢?

托育公共化緣起於台灣婦女運動主張效法北歐政策,因此毓秀分享了瑞典政府在1987年邀集各方進行的托育政策研議結論所界定的托育服務內涵。包含:

- 托育必須跟家庭相連,跟父母密切合作。

- 兒童的學習隨時隨地都在進行,因此照顧也是整體教育的一環。

- 教學活動應從兒童本身的經驗和先前的知識出發。

- 托育服務必須引領小孩對於自然、文化、社會有整體的認識,並且以各種適切方式協助小孩感受萬物共存互動的整體性。

- 應注重團體活動對於兒童學習與發展的重要性。

而以上的精神,也成為婉如幼兒園的核心精神,也就是「開放教育」與「社區互動」。

毓秀也以環境中常見的台灣欒樹和雞蛋花作為例子,分享他觀察台灣欒樹開花的時候是黃色的,果實的包葉長出來後看過去是紅色的,最後在冬天落葉乾枯。而雞蛋花開花的時候中心黃色外圍白色,就像荷包蛋一樣,而冬天落葉後只剩枝幹所以也叫鹿角樹。幼兒園中幼兒重要的「覺知辨識」的能力,其實透過觀察植物隨季節而變化,不僅讓孩子從細微處學習觀察差異,同時也是給孩子的生命教育,引導孩子去觀察和連結,並與自我情緒產生共感。以自然的案例,提醒大家生活處處是學習素材,婉如期許的開放教育與社區互動學習,就是生活教育!

毓秀最後強調:

「婉如基金會的工作文化,強調凡事一起討論、共同面對難題、互相救援、鼓勵創新、一起成長。而這個『一起成長』,是婉如幼兒園在薪資之外的真正報酬之所在。」

【「公共化的樣貌?」世界咖啡館小組討論】

「公共托育化就像一顆大樹,由勞動權益、社區資源、幼兒園所組成,建立在一個充滿互動協力的架構下,期許能桃李滿天下,營造一個友善友愛的托育體制。」

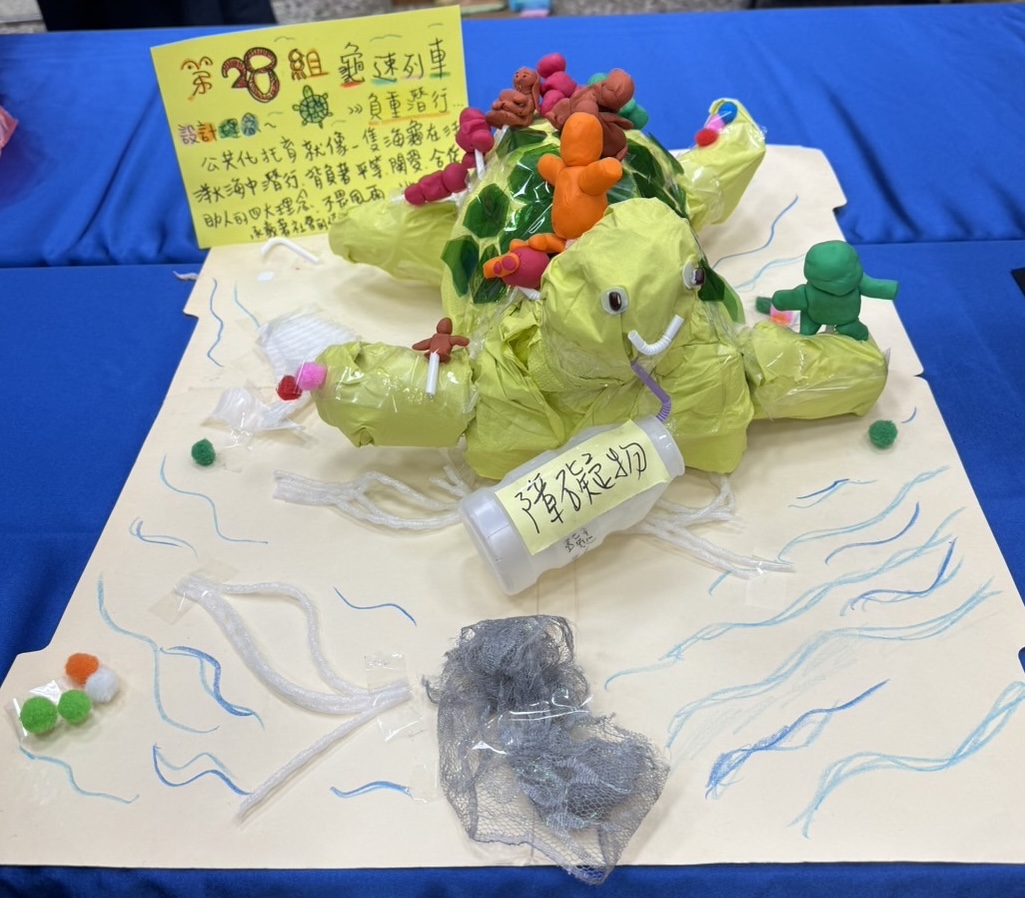

聽完毓秀談幼兒園公共化的發展歷程與婉如基金會的理念,第一線的教保工作者又是如何看待和理解公共化呢?在第一天下午,我們特別規劃了一場以「公共化的樣貌?」為主題的世界咖啡館小組討論。將全體夥伴分成53組,由園主任及教保組長擔任桌長,邀請夥伴們先以便利貼分享各自感受到的公共化面向,像是其中的角色如政府、教保工作者、家長、幼兒、社區彼此的關係與互動模式是什麼?從親身經驗出發感受到哪些價值好處又或是阻礙挑戰。接著將小組內共同討論出的內容透過鬆散素材創作出一個實體的「作品」,並跟全體夥伴展示分享。

有人以背負使命在大海中潛行的海龜描述公共化突破萬難的動態;有人以不同素材編織而成的鳥巢,形容公共化需要來自家庭、社會與公部門等資源的協力;有人以寶特瓶象徵來自北中南不同區域的幼兒園,就像支柱一樣支撐起宛如一家;也有人以生態系來比喻,公共化是一顆種子,種子的發芽成長需要象徵關愛的小鳥播種、合作的蝴蝶、平等的鴿子、助人的猴子,讓孩子、家長、老師和政府在這些精神的互動下共同成長。而成長過程中也會遇到工作負擔沈重、公共化意義模糊和品質疑慮的蟲蟲,和以園丁為代表的人力不足危機,也需要持續有更多人付出心力共同努力。

透過這樣的發想討論與交流對話,夥伴們能夠一同探討、分享知識,甚至找到新的行動契機,一起建構開放教育的未來。

【「公共化幼兒園—彭婉如基金會的下一步」工作人員心聲對話】

「先有友善的職場環境,留得住照顧工作者,照顧工作者才能去服務社會上的其他人,這是彭婉如基金會的思維。」

接著,執行長王兆慶以事前向幼兒園全體同仁搜集的匿名問卷分析和現場Slido即時互動,和大家展開對話。幼兒園部580位同仁,共有415位填寫問卷,回覆率72%。問卷分成三大題組,分別是職場友善度、不當對待和工作吸引力。執行長以在職場友善度上平均7.9分,自我欣慰的說「多數同仁還算認同非營利和彭婉如體系是比較友善的職場」。

而第二大題詢問是否在過去的工作經驗中有觀察到自己或同事的不當對待事件,以及是否會擔心未來遇到爭議事件,有四到六成的同仁都表示擔心未來會遇到爭議事件。

而第三部分對於以「開放教育」和「社區互動」為婉如幼兒園特色分別對工作者和家長的吸引力,大家的想法則是分歧的,認為對於家長來說這樣的特色具有吸引力。但以工作者而言,薪資福利待遇、工作時間及內容和團隊關係等才是大家最在意的。

執行長真實呈現並面對工作同仁的心聲,也思考如何調整並共同前進。包含如何減少文書作業,減輕基層教保人員的工作負擔。我們也看見在正向教養的趨勢下,教保服務人員面臨來自家長與現場雙重的照顧壓力,除了勉勵同仁邀請家長適度參與,建立信任關係以減緩疑慮。而如果發生不當對待的投訴爭議,基金會也會支持同仁度過調查期,有困難就一起面對。我們也會盡力預防事件發生,投入資源、照顧遇到事件的同仁,例如基金會提供有需求同仁匿名且免費的心理諮商服務,作為身心健康的關懷與支持,期盼大家能夠共同度過挑戰。並邀請大家持續一起思考「開放教育」跟「社區互動」的意義,尋找對家長和工作者各自有吸引力的特色。

婉如基金會的下一步是什麼呢?兆慶說:

「基金會在前兩年大量拓園後,會持續朝向提升職場友善度的方向努力,也邀請大家精進自己的職能,和基金會共創值得信賴的公共托育服務,共同提升家長的信任度與品質。」

【感恩回顧晚會】

「一顆種子有多重?

放在你我的手上,感覺不到它的重量。

但若將它放在一塊好的沃土中,它將有機會茁壯成長。

你說一顆種子有多重?」

經歷了一整天的吸收與腦力激盪,晚上是輕鬆的餐會,感謝夥伴們這一年來的辛勞。在晚宴的最後,我們播放了《婉如X公托非營利幼兒園18年回顧》影片,透過影像回顧那些年一起走過的歷程。一起看完影片後,瑞連一一唱名幼兒園部的夥伴上台,從副主任、督導、研發、財務、社工,到47位園主任,並依序傳下竹柏苗盆栽到全場每一個夥伴手中,邀請大家點亮並舉起手上的盆栽,也與身邊的夥伴擁抱打氣。象徵每一個人都是婉如大家庭的一份子,也是傳承基金會理念與公共化的小苗,需要大家一起澆灌和擴散。

【多元選修增能課程】

「選修課程讓我們非常放鬆,希望之後舉辦能夠有像這次選修課程」

第二天上午,在甦醒晨操和團體動力活動之後,我們依據前幾次搜集夥伴們對培力課程主題的期待,安排了七堂多元選修課程,讓老師自主選修自己有興趣的題目。分別是:「攝影技巧-拍下孩子笑臉」、「食農教育-惜食果皮釀DIY」、「舊衣編織-永續再利用手作」、「戲劇互動-玩出團體動力」、「環境教育-和自然做朋友」、「藝術療癒-生命小書創作」、「工藝手作-糯米糊藍染」,分別邀請攝影師、食農教育協會、永續編織工作室、表演藝術劇團、環境探索和藝術教育工作室和夥伴們分享和操作。我們深信,讓老師在輕鬆和遊戲的體驗中感受和接觸多元的議題,不僅是自我進修與成長,更是先把自己照顧好、有感,才能將這樣的經驗帶給孩子。

為期一天半的共識營,有認真的聽講與討論,也有溫馨的圖隊凝聚。持續開啟對話的空間與時間,收集相關的意見及想法,是婉如基金會與教保工作者持續推動公共化及提升教保服務品質的基石。

毓秀說:

「婉如基金會的文化有一個很重要的一點,就是珍視、注重第一線的經驗。你在第一線接觸小孩、接觸家長,這個經驗是我們一整個團隊的基礎,是最重要的。我們要往哪裡走、我們要怎麼調整、我們要怎麼創發,那個根基都在那裡,然後,一起成長。」